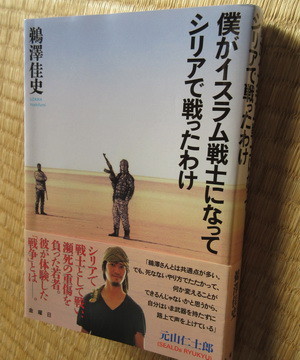

「僕がイスラム戦士になってシリアで戦ったわけ」

著者の鵜澤佳史さんとは、彼が負傷して日本へ帰国し目の手術を終えた頃に初めて会い、戦闘のときの詳細について聞いた。状況把握の能力と、それを論理的明快に伝える説明力、その状況がどのような因果関係で起こったか分析する能力において、鵜澤さんはかなり卓越したモノを持っていた。

「初めての実戦で重傷を負いながら、よくそこまで分析したな」と感心した。

そのため、この著書は、ジャーナリストのような売文商売テクニックで書き散らかしている人たちのものに比べて、圧倒的な読み応えがあり、戦士として組織の中に入った者ならではの貴重な目撃情報にも満ちている。どういうことを書いたら自分が不利になり、どういうことを書いたら、他人から褒められるか、の計算高さを出さずに、ここまで正直に書けてしまう強さ。商売として戦争報道や戦場体験を書き続けていこうとする者は、この点がダメで、自分に都合の良いように書いちゃって、都合の悪い部分は誤魔化してしまう。

「シリアでイスラム戦士」という部分がメディア的には売りなんだろうけど、死地を求めて戦場へ行く決心に至るまでの鵜澤さんの人生感の迷走は同様の思春期を送ってきたカトケンにとっては最高に共感を持てたパートだ。 とはいっても、かなり自分とは違う面も多いけどね。

おそらく、また会って話せば共感しあって盛り上がるのだろう。しかし、似た者同士で傷を舐め合っても意味がない。死に場を求めて戦場へ行きたくなった人間になどには、日本では理解者も共感者もいないと心に決め、精神的には1人で生きてゆくしかないと覚悟したほうがいい。

メディアとして戦場へ行く人は帰国してネタを売ることに意味があるが、戦士として行きたいと思った人は、死に方に意味を感じて行くわけであり、話は噛みあわない。戦場帰り同士だと、やや噛みあっているように見えることもあるが、心の根本が噛み合っていないのだ。カトケンは、戦士を目指して行ったのにメディアに逃げてしまったから、その噛み合わなさは実感している。

自分が、戦場行きを決心してから紆余曲折しながら中南米の戦争国へ行くまでの心境をひさしぶりに思いださせてくれる本だった。 |